Freitag, 20. Juni 2025

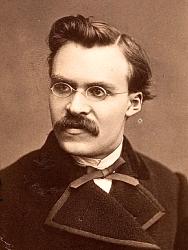

Nietzsche-Analysen: Reaktionen auf Losurdo/2009.

laghbas, 07:35h

I.

Der „junge“ Nietzsche - oder - „Die Geburt der Tragödie“/1872.

Es ist klar, dass Nietzsche in seiner gesamten Entwicklung von der "Geburt der Tragödie" (1872) aus gesehen werden kann, und eigentlich "muss". Am Anfang steht ganz zweifelsfrei diese eine, erste Dichotomie, in die er sich da hineinvergräbt. Apollo/Dionysos.

"Die Geburt der Tragödie (aus dem Geiste der Musik)" ist sein erstes voll- und eigenständiges, veröffentlichtes Buch, und im Rahmen der letzten Benachrichtigungen seines ursprünglichen Geistes, den sogenannten "Wahnsinnszetteln" (1889 - kurz bevor er schließlich in Turin weinend das geschundene Pferd umarmt und geküsst hat), findet sich immer noch genau diese eine, erste Dichotomie - jetzt, nur leicht variiert, beispielsweise in der Formulierung "Dionysos gegen den Gekreuzigten", mit der er einen dieser "Wahnsinnszettel" unterzeichnet.

Die Ursprungsdichotomie Apollo/Dionysos ist - so, wie sie von Nietzsche gemeint ist - relativ schwer in ihrer Bedeutung herauszusarbeiten, weil man zuerst immer an die Gemeinplätze denkt, die mit den Namen dieser beiden Götter, bzw. Halbgötter (Dionysos), verbunden sind. Das Rauschhafte, Orgiastische, teils Teuflische, mit "Dionysos" ("Pan"), das Ordentliche, Geregelte, licht Selbstbeherrschte mit "Apollo".

Das ist - im Prinzip - auch richtig, greift aber im Zuge der deutschen, philologischen, philosophischen und kulturellen Debatte des 19. Jahrhunderts deutlich zu kurz. Nietzsche meint - rückgreifend auf das seinerzeit generell idealisierte, antike Griechenland - eher den Gegensatz zwischen einem tiefgründigen Leben (und einer tiefgründigen Gesellschaft) in Kontakt zum Mythos und einzig ausgerichtet auf die Verwirklichung von Genius und wahrer Kunst (Dionysos), im Gegensatz zur „Apollonischen Heiterkeit" desjenigen, der ein geregeltes, geordnetes Leben führt, das aber alleine auf weltlichen und materiellen Genuss, auf bequeme, weltliche und materielle Vergnügungen abzielt, ein Leben ohne jegliche Verbindung zum Mythos und zur Tiefe, ein unernstes Leben, eine unernste Gesellschaft, „Kunst" und „Kultur“ (Apollo).

Rück- und überblickend lässt sich sagen, dass sich Nietzsches entlang der Ursprungsdichotomie "Apollo/Dionysos" verlaufendes Denken dieser frühen Jahre, im Kern, sämtlich um die damals ausnahmslos in allen Bereichen des Lebens, der Gesellschaft, der Politik und Kultur fortschreitende „Moderne" dreht. Nietzsches Polemik zu diesem Zeitpunkt war, im Kontext einer populären Strömung der seinerzeit allgemeinen, zeitgeschichtlichen Entwicklung, strikt gegen diese „Moderne" in all ihren geistigen Erscheinungsformen gerichtet, - gegen das seinerzeit in Deutschland immer stärker aufkommende, kommunistische Heilsversprechen eines sorglosen, glücklichen Lebens für alle, insbesondere das profane und besitzlose Heer der Arbeiterklasse im Sinne von Karl Marx und Engels, - gegen die aufklärerische, im Zuge der Französischen Revolution/1789 groß gewordene, These der Gleichheit aller, - gegen die zuvor jahrzehntelang dominierende, französische Lebensart des leichtfertigen Esprits und der Oberflächlichkeit (der er selbst die Tiefe des deutschen Geistes entgegensetzt), - gegen den Aufstand der gedankenlosen Masse in ihrem Verlangen nach einer ausschließlich noch dem Zeitvertreib, der Unterhaltung, der Ablenkung und dem Vergnügen dienenden „Kunst" und „Kultur" (woraus sich zuletzt, während der philosophisch mehr unabhängigen und weniger aktuell-polemischen Phase seines späteren Denkens, auch die berüchtigte, fundamentale Verurteilung des Christentums als einer „Religion der Sklaven und Schwachen" entwickelt). All diese Phänomene der "Moderne" galten ihm als Entfremdung und Bedrohung des wahren "Genius", der wahren Kunst, der wahren menschlichen Natur und der natürlichen Ordnung. Er sah in ihnen nichts, als Lügen, Heucheleien, fehlgeleitete Ideale, verdrehte und falsche Moralvorstellungen, die in letzter Konsequenz unvermeidlich zu Chaos, Barbarei und zivilisatorischem Untergang führen würden.

Einordnend zu all dem muss man aber auch sagen, dass der "junge" Nietzsche in diesen Jahren - extrem romantisierend und idealisierend - in den damaligen, philologischen, politischen, künstlerischen, kulturellen Debatten gefangen war, und, vor allem, auch unter dem mächtigen Einfluss Richard Wagners stand, in dessen engerem Kreis er sich (ganz offenbar auf der Suche nach einer Vaterfigur) bewegte, den er "Meister" nannte, aufs höchste verehrte, und in dessen Sinne er parteiisch polemisierend in die Debatten eingriff. Der spätere, unabhängigere Nietzsche hat sich dann wesentlich mehr in tatsächlich philosophischen Sphären bewegt, obwohl er sich von der in seinen akademischen Jahren entwickelten Ursprungsdichotomie des Dionysisch/Apollonischen, und - noch entscheidender - dem dichotomen, dualistischen Denken an sich, bis zum Ende seines bewussten Lebens nicht mehr befreien konnte.

Zuletzt schließlich wurde sein Geist von dieser für ihn nicht mehr aufzulösenden, grundsätzlichen Dualität des eigenen Denkens zerrissen (Thesis1).

Und so scheint "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik" (1872), sein erstes, veröffentlichtes Buch, bis heute auch, nicht zuletzt und tatsächlich vor allem, als das Geburtsfanal seiner eigenen psychologischen Lebenstragödie auf.

II.

Losurdo - und - die genetische Schwäche links-intellektueller Analyse.

So ein bisschen krankt auch Losurdos Werk an der Krankheit aller links-intellektuellen Analyse: es muss eben letztlich alles immer ins links-intellektuelle Programm passen, der links-intellektuellen Theorie folgen - und sie bestätigen. Dieses strikte Ausgehen von einer ideologisch-programmatischen Zielsetzung führt dann eben immer wieder auch zu einseitigen Betrachtungen und - mal mehr, mal weniger - an den Haaren herbeigezogenen, äußerst zweifelhaften Zusammenhängen, welche die Beweiskraft der im Vorhinein festgelegten ideologischen Absicht verstärken sollen. Losurdos Analysen sind oft treffend, tief und in mancher Beziehung auch sehr erhellend, aber von dieser fundamentalen genetischen Schwäche ist auch er nicht ganz frei.

Es macht eben einen gravierenden Unterschied, ob ich eine Untersuchung - aufgrund einer Hypothese, oder auch nur einer einfachen Fragestellung - mit prinzipiell offenem Ende durchführe, oder - ob ich mich lediglich im Rahmen eines im Vorhinein bereits zwingend feststehenden, ideologisch erwünschten Ergebnisses bewege und damit das Pferd von hinten aufzäume. Das ist dann keine Untersuchung mehr, sondern "nur" noch der Versuch einer überzeugenden Beweisführung, welche in ihrer Neutralität kontaminiert ist.

Losurdo muss man zugutehalten, dass er diese genetische Schwäche der links-intellektuellen Analyse hier im Rahmen hält.

So ist er am Ende des ersten Teils, der sich auch ausführlich mit der Frage des seinerzeit im Umfeld Richard Wagners herrschenden Antisemitismus beschäftigt, in der Lage, die Beteiligung des jungen Nietzsche zu relativieren. Und tatsächlich ist es so, dass alles andere ein Grund gewesen wäre, die Lektüre der Arbeit Losurdos abzubrechen, denn eine Verengung Nietzsches auf Antisemitismus wäre grob fahrlässig gewesen und hätte lediglich davon gezeugt, dass hier jemand sich Beurteilungen erlaubt, die dumm sind, nicht auf einer profunden Kenntnis Nietzsches beruhen, und seinem Geist nicht einmal ansatzweise gerecht werden.

Losurdo vermeidet diese Dummheit, was seine Arbeit, aller links-intellektuellen Prägung zum Trotz, einen ernstzunehmenden Beitrag bleiben lässt.

III.

Tragischer „Genius" - oder - die Begeisterung des Selbst an der Wucht und Schärfe des eigenen Ausdrucks.

„Die Hegelianer und ihr verkrüppelter Nachwuchs sind wohl die verruchtesten aller Deutsch-Verderber."

(F.N. - „Unzeitgemäße Betrachtungen I" - „David Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller " - 1873).

Es findet sich da - psychologisch gesehen - etwas bei Nietzsche, das man so ähnlich auch bei Poe findet. Ein gewisser, hemmungsloser Selbstgenuss in der schonungslosen Brutalität und Härte des eigenen Ausdrucks, besonders auch immer dann, wenn es gilt, vermeintliche Gegner oder Feinde - zu kritisieren, zu bekämpfen, zu diskreditieren. Liest man Poes zahlreiche Rezensionen zeitgenössischer Schriftsteller, dann findet man das ebenso vor, wie bei Nietzsche. Und beide haben sich damit sehr, sehr viele Feinde gemacht. Beide waren nicht bereit, ihrem Ansehen, ihrem Erfolg, ihrer gesellschaftlichen Anerkennung, Stellung und Akzeptanz zuliebe, nur um einen einzigen Deut nachzugeben und die eigene, manchmal bis zur unverschämten Beleidigung reichende, Ausdrucksgewalt zu mäßigen. Eine interessante Parallele, die einer eigenen Untersuchung wert wäre. Zumal sich beide Lebenswege zu Tragödien entwickelt haben und in Tragödie und Einsamkeit endeten.

Es wäre dies auch eine Untersuchung des „Genius", der letztlich womöglich gar keine andere Wahl hat, als sich selbst und seinem Genie bedingungslos treu zu bleiben.

Möge es enden, wie auch immer es enden mag.

IV.

Nietzsches „Befreiung“ - oder - Werkbetitelung und psycho-biographische Entwicklung.

Mit der zweiten „Unzeitgemäßen Betrachtung" - „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben" (1874) - beginnt, nach wie vor im weiteren Rahmen der allgemeinen Auseinandersetzung mit der „Moderne", nun aber ganz explizit philosophisch, in Konfrontation mit der hegelschen Geschichts- und Moralphilosophie speziell in deren Thesen der „Vernunft der Wirklichkeit“ oder der „Sittlichkeit", Nietzsches Umdenken hinsichtlich des Wesens und der Rolle des Christentums. Es ist dies Nietzsches erster Schritt aus dem engen Käfig der akademischen Philologie und ihrer Debatten, hinaus in das weitere Feld der freien Philosophie, ein erster Schritt, welcher bald zu einem umfassenden, persönlichen Akt der Befreiung werden sollte: heraus aus den Fesseln und Pflichten der ungeliebten Professur in Basel, heraus aus dem Schatten Richard Wagners und, nicht zuletzt, heraus aus den unterbewusst nachwirkenden, psychologischen Fängen seiner christlich-religiös geprägten Kindheit und frühen Jugend im Elternhaus.

Was in diesem Zusammenhang auffällt, ist die Tatsache, dass Nietzsches Betitelung zentraler Werke stets auch den Status seiner eigenen psychologischen Entwicklung aufzuzeigen scheint. So stellt die „Die Geburt der Tragödie" (1872) vor allem auch die Geburt seiner eigenen, ganz persönlichen Lebenstragödie dar, während die zweite „Unzeitgemäße Betrachtung" - „Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben" (1874) - im Hinblick auf den ersehnten Schritt in die denkerische und persönliche Freiheit, nicht zuletzt auch die zum Zeitpunkt der Niederschrift stattfindende, abwägende Reflexion seiner eigenen, bisherigen Lebenshistorie kennzeichnet (Thesis2).

V.

Denkbewegungen: "Denken der Tiefe" am Beispiel des "Konzepts des Übermenschen" - oder - "Geistige Implosion" (Arbeitstitel).

Immer wieder faszinierend, und geradezu atemberaubend, ist es, sich mit dem Denken Nietzsches konfrontiert zu finden. Wie er - im Gegensatz zu all den anderen, wie kein anderer Philosoph - in unvergleichlicher Weise jedes systemische Denken vermeidet, wie er immer weiter denkt, und sein eigenes Denken dabei immer wieder schonungslos in Widersprüche verwickelt, nur um diese dann in neuen Denkbewegungen wieder aufzulösen, und damit mehr und mehr Tiefe zu gewinnen. Beeindruckend, unfassbar.

Und - es fordert natürlich auch immer und immer wieder, unablässig, das eigene Denken heraus, die eigenen, leichtfertigen, bequemen Systematiken und Erklärungen, die man - als wahr und wirklich - für sich selbst absolut gesetzt hat, um sich - das Weiterdenken, das Tieferdenken, zu ersparen.

Damit gerät Thesis1, die in Bezug zur schlussendlichen „Geistigen Implosion“ Nietzsches steht, indem sie sie als Resultat eines grundlegend dualistischen, nicht mehr zu vereinheitlichen Denkens, zerrissen zwischen den Polen der Dualität, vermutet, in Zweifel.

Betrachtet man diese ewig in die Tiefe voranschreitende, konsequente Denkbewegung Nietzsches, dieses unendliche, immer neue Eintauchen in den immerwährenden Zyklus aus Widersprüchlichkeit und vorläufiger Auflösung, dann ist zu fragen, ob, wenn aus Prinzip niemals eine Ende, ein Grund, ein Halt gefunden werden darf, - am Ende nicht das Denken selbst sich auflöst (Thesis3).

(...)

(In Progress)